La politesse

Sources de sagesse du karaté okinawaïen.

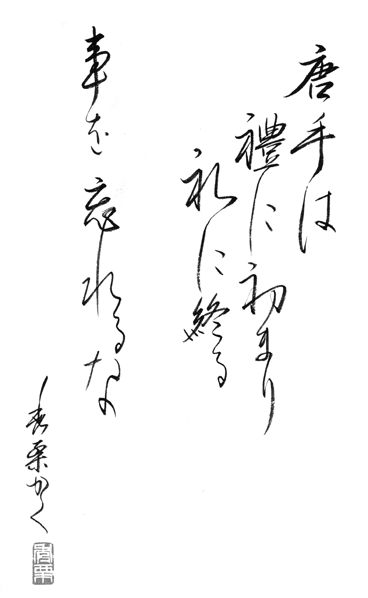

La brochette d’articles que nous inaugurons avec ce numéro de «Contact» va nous faire goûter quelques épices de sagesse martiale traditionnelle. Il s’agira de vingt balsamiques enseignements – magnifiquement hommagés par le pinceau de Pascal Krieger – dont nous sommes redevables originairement aux maîtres du karate okinawaïen. Mais ces maîtres, mais ces fragrances, c’est bien au-delà de leur minuscule terroir et de leur sobre pratique qu’ils regardent. C’est vers nous tous qu’ils tournent leurs clins d’oeil. Alors dégustons, écarquillons nos esgourdes, amusons-nous. Faisonsnous plaisir, mais sans nous y tromper, toutefois. Car les vingt préceptes que nous allons étudier ne sont point des couches de vernis avec lesquelles badigeonner une pratique qui, au-dessous, leur resterait indifférente.

Leur valeur reste au premier chef éminemment pratique, elle consiste à orienter vers la réalisation de l’objectif-clef du tôde, (c’est-à-dire du karate avant l’annexion d’Okinawa par le Japon) : «ne pas être tué».

Aussi proposerai-je dans chaque article un double arpentage :

1°, une lecture des dôjôkun eux-mêmes. D’où vient leur libellé ? Dans un premier temps, de trois textes – parfois divergents – où ils apparaissent en romaji, c’est-à-dire en prononciation japonaise transcrite dans notre alphabet européen. Les trois références en questions sont : «Chroniques martiales» de Henri Plée (Editions Budô 2002), «Klassisches Karate-dô» de Werner Lind (Editions Sport Verlag Berlin, 1997), enfin «Encyclopédie des arts martiaux», par Gabrielle et Roland Habersetzer (Editions Amphora 2000). M’aidant des diverses interprétations existantes, j’ai tenté dans un second temps de retrouver une écriture japonaise plausible. Or sur ce point, une solide prudence reste de mise : mes rudiments de japonais sont trop graciles pour élever quelque prétention que ce soit sur le plan «littéraire». Au surplus, la transmission se faisait à Okinawa oralement, comme dans nos anciennes écoles philosophiques où le discours «vrai», celui qui touche l’âme, impliquait qu’on connût chaque élève individuellement et qu’on lui parlât isshin den shin, d’esprit à esprit. Ce point importe, car il n’est pas exclut que les dôjôkun aient joué sur une polysémie que seule l’oralité consentait… Quoi qu’il en soit, la troisième et dernière démarche à été de soumettre mes vingt préceptes «kanjifiés» à mon sensei Oshiro Zenei, qui enseigne à Paris le gôjû okinawaïen de l’école Shôdôkan.

Les dôjôkun qui vont chatouiller nos oreilles ont donc été avalisés par maître Oshiro, que je remercie en passant. C’est sur leur base que Pascal Krieger a peint ses somptueuses calligraphies.

2°, Nous parlions plus haut d’un double itinéraire qu’empruntera notre rubrique, de Contact en Contact. Chaque dôjôkun présenté, en effet, je vous proposerai une mise en pratique concrète. Il ne s’agira que de suggestions frugales, voire minimalistes, quelques-unes parmi celles que les préceptes invitent à découvrir soi-même. Vaille que vaille, elles auront du moins un mérite, celui d’avoir été éprouvées durant plusieurs années et avec mes compagnons karateka, et avec les clients que je reçois en consultation. Je les ai retenues pour trois raisons majeures : pour leur simplicité, pour leur efficacité dûment attestée, pour la profondeur que mes quelques connaissances en psychologie clinique me permettent d’y déceler.

2. Deux mots d’introduction par Henri Plée:

Les «dôjô-kun» sont des règles d’or ou des préceptes (kaisetsu), mieux : des enseignements sublimes définissant l’attitude juste dans le karate tout au long de la progression. Leur principe remonte sans doute jusqu’à la nuit des temps, mais on en trouve une première trace explicite à Okinawa sous Shungo Sakugawa (1733-1815). Issu d’une famille du peuple, les débuts ès affaires martiales se firent pour cet ancien maître sous la houlette du moine Takahara Peichin. Shungo Sakugawa était particulièrement sensible dit-on au développement personnel de ses pupilles. Il n’enseignait du reste ses kata qu’une fois sûr d’un état d’esprit ad hoc . Certains lui attribuent l’idée selon laquelle «un maître de karate doit être versé dans toutes les choses de la vie, un spécialiste étant quelqu’un qui comprend toujours davantage toujours moins de choses». Quoi qu’il en soit, les cinq «maximes» qu’il transmit firent leur chemin. Elles furent commentées, mises à l’épreuve décennie après décennie par les grands maîtres okinawaïens, jusqu’à leur synthèse actuelle connue sous le nom de «nijû karate-jutsu kyôkun». Voici quelques informations de première main en l’affaire, empruntées à l’un des pionniers du budô européen, par ailleurs argus et haut-commissaire du karate :

• «Les kyôkun sont des préceptes, c’està- dire des commandements. (…) Ce sont des lois, incontournables, parce que supérieures aux hommes, issues de la nature ou, si vous préférez, “divines”. On peut ne pas les respecter, ni les appliquer, mais alors on détruit quelque chose en soi. Et tôt ou tard (…), l’infortune viendra. L’effet boomerang, le choc en retour, en quelque sorte». Les dôjôkun sont en somme les clefs qui permettent d’indexer la pratique martiale au shin du shin gi tai. Ce sont les clefs traditionnelles du progrès vers la qualité de présence.

• «Les kyôkun n’étaient jamais écrits. Ils étaient secrets. On ne les transmettait que de vive voix, aux meilleurs disciples. Puis ils étaient discutés, commentés, réajustés pendant des années. Après 1925, quelques maîtres suivirent l’exemple de maître Funakoshi, et les transcrivirent. (…) Ils diffèrent légèrement [de l’un à l’autre], parfois fortement, selon l’évolution atteinte par le maître… ou le désir de les rendre hermétiques, à la chinoise. Car, même révélés, ils furent transcrits dans le style ésotérique, comme le fit Nostradamus. Ce qui fait qu’ils ont plusieurs niveaux : on les comprend selon son propre niveau de conscience et d’évolution» (ibidem).

• «Tous les préceptes ont plusieurs niveaux de compréhension (…). Sept niveaux, selon la tradition. (…) Les vingt préceptes du karate martial n’étaient transmis oralement qu’aux disciples proches, en tant que secret profond (okuden). Puis ils étaient affinés et discutés en groupes, jusqu’à l’éveil. (…) A noter que pour ces préceptes on n’utilise jamais les idéogrammes “main vide” (datant de 1933), mais “main de Cathay”4 (soit main de la Chine ancienne), et “jutsu” et non “dô” » (p. 453). «Tout commentaire doit être passé de maître à disciple, selon le niveau de ce dernier» (p. 454).

• «Les karate-jutsu kyôkun sont à la fois la clef du karate authentiquement martial, et la clef pour réussir sa vie, pour effectuer le cheminement vers l’éveil, la sagesse, le bonheur “ici et maintenant” (…)» (p. 463).

3. Le premier des vingt dôjôkun :

«Karate-jutsu wa, rei ni hajimari, rei ni owarukoto wo wasureru na».

«En ce qui concerne le karaté-jutsu (art de la main vide, art de faire le vide), n’oublie jamais qu’il commence par la politesse et qu’il se parachève dans la politesse».

Le dôjô constitue, au début d’une formation en budô, le lieu d’une certaine technique, plus précisément d’une technique de socialité qu’on appelle «politesse» (En fait, «rei» vaut pour salut, gratitude, remerciement, politesse, courtoisie, respect). Il est autrement dit un espace d’apprentissage puis d’exercice de certaines règles de convivialité. N’était la remarque de Funakoshi, on sous-estimerait très facilement ce point.

Beaucoup d’élèves en ignorent tout bonnement la portée, du reste. Il recèle pourtant une signification précieuse à la fois dans l’optique défensive du jutsu et dans celle plus spirituelle du dô. Sous le profil martial, d’abord, il va sans dire que le polissage (sans jeu de mots) de l’attitude personnelle reste l’une des clefs majeures du salut L’histoire du karate regorge d’anecdotes plus ou moins amusantes en faisant foi. Quant au développement personnel, ensuite, il faut admettre que sous la plume des philosophes, la courtoisie si chère aux maîtres de karate étalage devant nos âmes un nectar plutôt gouleyant. Voyons d’abord comment la politesse initie les choses :

«La politesse est la première vertu, et l’origine peut-être de toutes. C’est aussi la plus pauvre, la plus superficielle, la plus discutable. (…) Pourquoi première ? (…) La politesse («cela ne se fait pas») est antérieure à la morale («cela ne doit pas se faire»), laquelle ne se constituera que peu à peu, comme une politesse intériorisée, libérée d’apparences et d’intérêts, et toute entière concentrée dans l’intention. Mais comment émergerait-elle, cette morale, si la politesse n’était donnée d’abord ? La morale est comme une politesse de l’âme, un savoirvivre de soi à soi (même s’il y est question surtout de l’autre), une étiquette de la vie intérieure, un code de nos devoirs, un cérémonial de l’essentiel. Inversement, la politesse est comme une morale du corps, une éthique du comportement, un code de la vie sociale, un cérémonial de l’inessentiel. (…) La politesse est ce semblant de vertu, d’où les vertus proviennent».

Cela dit, Gichin Funakoshi n’aurait-il pas forcé la note en stipulant que le «karate commence et finit dans la courtoisie ?» Qu’il y commence, passe encore… mais qu’il y finisse ! La longue citation ci-dessous va pourtant lui donner raison ; en nous montrant comment la technique de savoirvivre apprise au dôjô peut bel et bien conduire au-delà des creux salamalecs d’usage, elle va nous aider à comprendre le père du «karate» (main vide). C’est que, tout comme la forme extérieure d’un kata, la politesse se déploie pour qui veut bien l’approfondir sur des plans toujours plus profonds :

Il faut d’abord distinguer la politesse de «civilité», celle initiale dont parle Sponville, celle aussi à laquelle se soumet d’abord passivement le budôka débutant. «Au fond de toute politesse vous trouverez un sentiment, qui est l’amour de l’égalité. Mais il y a bien des manières d’aimer l’égalité et de la comprendre. (…) Appelons politesse des manières, si vous voulez, un certain art de témoigner à chacun, par son attitude et ses paroles, l’estime et la considération auxquelles il a droit. La politesse de l’esprit est autre chose. Chacun des hommes a des dispositions particulières qu’il tient de la nature, et des habitudes qu’il doit à l’éducation qu’il a reçue, à la profession qu’il exerce, à la situation qu’il occupe dans le monde. Ces habitudes et ces dispositions sont, la plupart du temps, appropriées aux circonstances qui les ont faites; elles donnent à notre personnalité sa forme et sa couleur. Mais précisément parce qu’elles varient à l’infini d’un individu à l’autre, il n’y a pas deux hommes qui se ressemblent ; et la diversité des caractères, des tendances, des habitudes acquises, s’accentue à mesure qu’un plus grand nombre de générations humaines se succèdent, à mesure aussi que la civilisation croissante divise davantage le travail social et enferme chacun de nous dans les limites de plus en plus étroites de ce que l’on appelle un métier ou une profession. Cette diversité infinie des habitudes et des dispositions doit être considérée comme un bienfait, puisqu’elle est le résultat nécessaire d’un progrès accompli par la société; mais elle n’est pas sans inconvénient. Elle fait que nous nous sentons dépaysés quand nous sortons de nos occupations habituelles, que nous nous comprenons moins les uns les autres : en un mot, cette division du travail social, qui resserre l’union des hommes sur tous les points importants en les rendant solidaires les uns des autres, risque de compromettre les relations purement intellectuelles, qui devraient être le luxe et l’agrément de la vie civilisée. Il semble donc que la puissance de contracter des habitudes durables, appropriées aux circonstances où l’on se trouve et à la place qu’on prétend occuper dans le monde, appelle à sa suite une autre faculté qui en corrige ou en atténue les effets, la faculté de renoncer, le cas échéant, aux habitudes qu’on a contractées ou même aux dispositions naturelles qu’on a su développer en soi, la faculté de se mettre à la place des autres, de s’intéresser à leurs occupations, de penser de leur pensée, de revivre leur vie en un mot, et de s’oublier soi-même. En cela consiste surtout la politesse de l’esprit. (…) Tous les éléments de la grâce physique, vous les retrouverez dans cette politesse qui est la grâce de l’esprit. Comme la grâce, elle éveille l’idée d’une souplesse sans bornes; comme la grâce, elle fait courir entre les âmes une sympathie mobile et légère (…).

Au-dessus de cette politesse, qui n’est qu’un talent, j’en conçois une autre qui serait presque une vertu. Il y a des âmes timides, avides d’approbation parce qu’elles se méfient d’elles-mêmes, et qui joignent, à une vague conscience de leur mérite, le désir et le besoin de l’entendre louer par d’autres. Est-ce vanité, est-ce modestie, je ne sais ; mais tandis que le fat nous répugne avec sa prétention d’imposer aux autres la bonne opinion qu’il a de lui, nous nous sentons plutôt attirés vers ceux qui attendent anxieusement, pour avoir de leur propre mérite cette opinion avantageuse, que nous voulions bien la leur donner. Une louange méritée, une parole aimable, pourra produire sur ces âmes l’effet d’un rayon de soleil tombant tout à coup sur une campagne désolée ; comme lui, elle les fera reprendre vie, et même, plus efficace, elle transformera parfois en fruits des fleurs qui se seraient sans cela séchées. (…) Ne serait-ce point là la politesse la plus haute, la politesse du coeur, celle que nous appelions une vertu ?».

4. Pistes pour la pratique :

Reste à intégrer les notions moissonnées, à la faveur d’une double pratique régulière. Les anciennes écoles philosophiques ne transigeaient pas davantage sur ce point que les maître de budô, en insistant sur une double pratique :

•

(mèlétê) : préparation pratique par observation concrète puis répétition d’attitudes mentales adaptées). Du verbe «

(mèlétê) : préparation pratique par observation concrète puis répétition d’attitudes mentales adaptées). Du verbe « » : «j’étudie, je médite pratiquement », mais aussi «je prends soin de, je manifeste de la sollicitude, je m’inquiète de». La mèlétê renvoie essentiellement à une digestion intérieure du savoir (auto-centrage, naikan des japonais).

» : «j’étudie, je médite pratiquement », mais aussi «je prends soin de, je manifeste de la sollicitude, je m’inquiète de». La mèlétê renvoie essentiellement à une digestion intérieure du savoir (auto-centrage, naikan des japonais).•

(askêsis) : malaxage méthodique pour rendre viables et praticables les exigences de la vertu). Du grec «

(askêsis) : malaxage méthodique pour rendre viables et praticables les exigences de la vertu). Du grec « », exercer, façonner, travailler avec art, équiper. M’est avis que l’askêsis renvoie plutôt à une adaptation externe du savoir (allo-centrage, yomi des japonais, i.e. lecture des choses alentour, par exemple du comportement d’un adversaire). Chacun trouvera sans doute comment adapter notre premier dôjôkun à son quotidien personnel : ne pas dire du mal des gens ? Eviter injures et gros mots ? Saluer ses voisins ? Ecouter jusqu’au bout, laisser la préséance à quelqu’un, offrir quelque encouragement çà et là, reconnaître les sentiments d’autrui plutôt que d’envenimer une escarmouche, rentrer chez soi sans claquer la porte du palier ? À chacun de voir. Parmi les applications de ce précepte qui ensoleillent et citronnent mon quotidien, certaines méritent une mention spéciale. Elles endiamentent en effet avec un à propos tout particulier cette qualité de présence que j’ai vantée plus haut comme une véritable clef musicale de l’efficacité défensive :

», exercer, façonner, travailler avec art, équiper. M’est avis que l’askêsis renvoie plutôt à une adaptation externe du savoir (allo-centrage, yomi des japonais, i.e. lecture des choses alentour, par exemple du comportement d’un adversaire). Chacun trouvera sans doute comment adapter notre premier dôjôkun à son quotidien personnel : ne pas dire du mal des gens ? Eviter injures et gros mots ? Saluer ses voisins ? Ecouter jusqu’au bout, laisser la préséance à quelqu’un, offrir quelque encouragement çà et là, reconnaître les sentiments d’autrui plutôt que d’envenimer une escarmouche, rentrer chez soi sans claquer la porte du palier ? À chacun de voir. Parmi les applications de ce précepte qui ensoleillent et citronnent mon quotidien, certaines méritent une mention spéciale. Elles endiamentent en effet avec un à propos tout particulier cette qualité de présence que j’ai vantée plus haut comme une véritable clef musicale de l’efficacité défensive :• Bien souvent, les quelques secondes de «mokusô» (silence de la pensée) qui, en seiza, devraient précéder les salutations d’usage, sont laissées en jachère. Or il est une façon merveilleuse d’utiliser «poliment» cet instant : dédier son entraînement à quelqu’un. Le fin du fin – à réserver aux gourmets de la morale10 – consiste à le dédier de temps en temps aux personnes qui d’une manière ou d’une autre nous ont porté préjudice (le patron qui ce matin était de mauvais poil, le va-de-la-gueule qui m’a fait un bras d’honneur en voiture, la vieille mégère médisante du quatrième étage, etc.).

• S’efforcer de n’évaluer un comportement – a fortiori une personne – qu’après avoir eu la courtoisie d’identifier chez son auteur un éventuel aspect positif. Ne parlons pas de techniques de négociation. Pas davantage de communication non-violente. Ce sont là en effet des approches merveilleuses, mais élaborées et exigeantes. D’une manière plus intérieure et plus simple à la fois, nous pouvons nous faire un très agréable devoir de traquer derrière chaque incivilité, sous la forme d’un quasi réflexe mental, le scintillement positif qui pourrait en diaprer la gaze : le patron se comporte injustement et il sait se faire entendre, l’automobiliste me fait un bras d’honneur et il décharge son agressivité plutôt que de s’empoisonner avec du ressentiment; la vieille mégère, enfin, médit et cherche le contact. Il ne s’agira jamais bien entendu de tricher avec la vie, de donner dans le déni ou la dénégation en repeignant mettons une malveillance obvie en tartouillade édulcorante. Il s’agit simplement de ne pas étouffer autrui sous une interprétation unilatérale qui en oblitérerait d’emblée les éventuelles promesses. Et d’amollir, grâce à la politesse, l’hydre de l’unilatéralité violente.

Bon plaisir à tous !

Maurizio Badanaï